01 de Junio

Ismael Lagares parece haberse fijado desde el principio un único objetivo como pintor: más que pintar, traer al mundo la pintura en su plenitud, materializarla en pura y absoluta presencia. No es un propóstio nuevo, desde luego. Quienes han emprendido ese camino de pureza a contrapelo de casi toda nuestra tradición pictórica comparten por lo general un mismo afán. Su propósito se reduce, en última instancia, a despejar toda mediación de significados, de representaciones, de intenciones, de conceptos o de contextos que pueda interponerse en el contacto directo entre lo pintado como un cuerpo de cualidades plásticas, puramente físicas y sensoriales, y la sensibilidad de quien se expone ante ello, sin nada que lo estorbe ni lo interfiera. Es una aspiración adánica (o edénica) que ha utilizado dos estrategias opuestas; una de ellas busca reducir la pintura a su esencia de luz y color despojándola de su componente material y de significados añadidos hasta donde eso sea posible; la otra, en dirección contraria, exacerba lo que la pintura tiene de objeto material que es por sí mismo soporte y vehículo soberano y autosuficiente de esas mismas cualidades de luz y color.

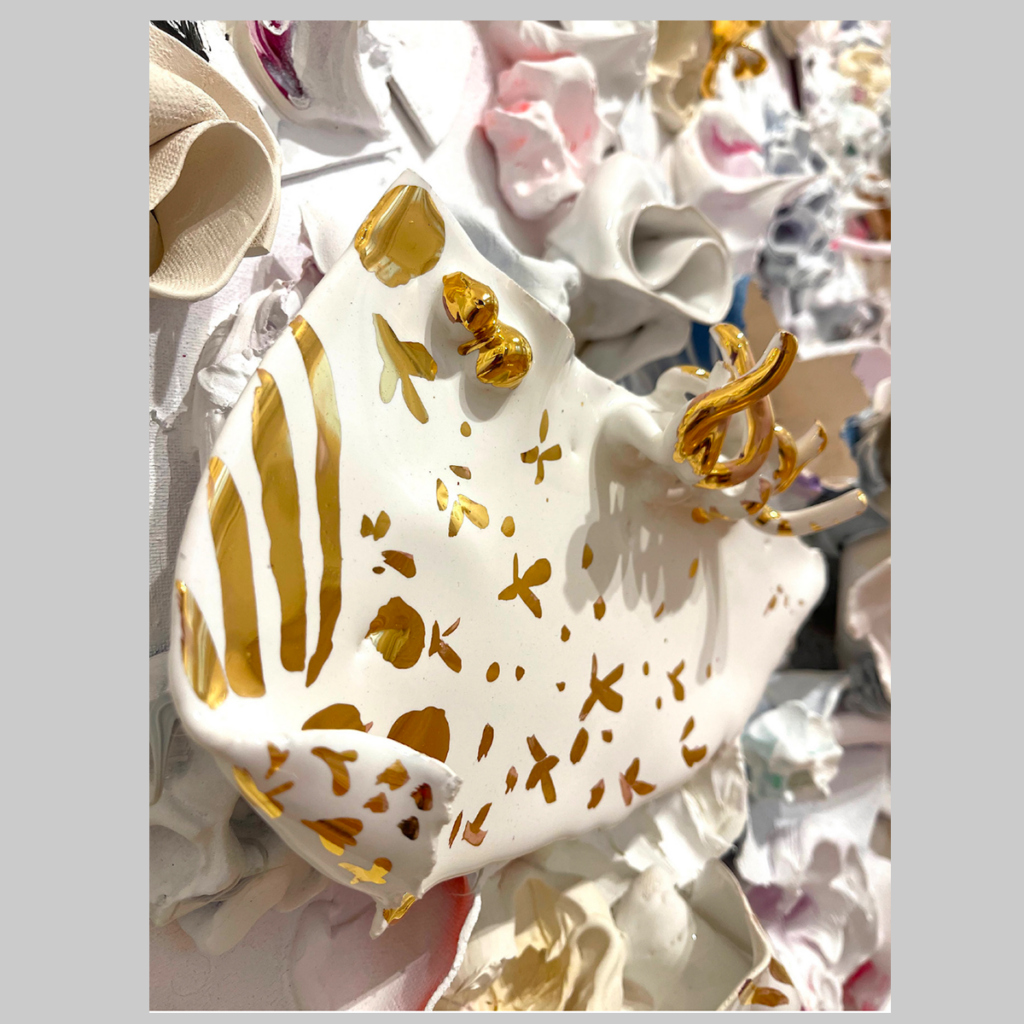

Las dos series que presenta en esta nueva individual con Aurora Vigil-Escalera son un nuevo paso en esa evolución continuada y coherente, desde propósitos muy distintos, apoyados respectivamente en la predominancia del blanco o del color. En la primera de ellas, seguramente la más depurada de su autor en términos estrictamente formales, Lagares abre nuevos territorios expresivos a partir del equilibrio entre sus series monocromáticas y la vehemencia del color esta vez disperso en pequeñas floraciones de pigmentos puros o en manchas y trazos planos y concede todo el protagonismo a las piezas de cerámica, integradas con la blancura del fondo: una especie de gran respiro visual que despeja y oxigena la mirada y remansa las formas sin renunciar en absoluto a los efectos habituales de materialidad, movimiento y presencia física que definen su idioma. Fiel además por su amor a lo hecho con las propias manos, a lo artesanal, Lagares no se arredra a la hora de integrar lo ornamental a través de las decoracio- nes de oro y plata en sus cerámicas esmaltadas, también presentes en esculturas de fuerte evocación nouveau y suntuaria. El resultado tiene mucho de bodegón salvo que, lejos de invocar la melancolía de las naturalezas muertas, estos cuerpos que sugieren una fusión de flores, conchas marinas o restos de algún lujoso menaje aparecen como cristalizados en su movimiento, preservados en plena vida de la erosión del tiempo.

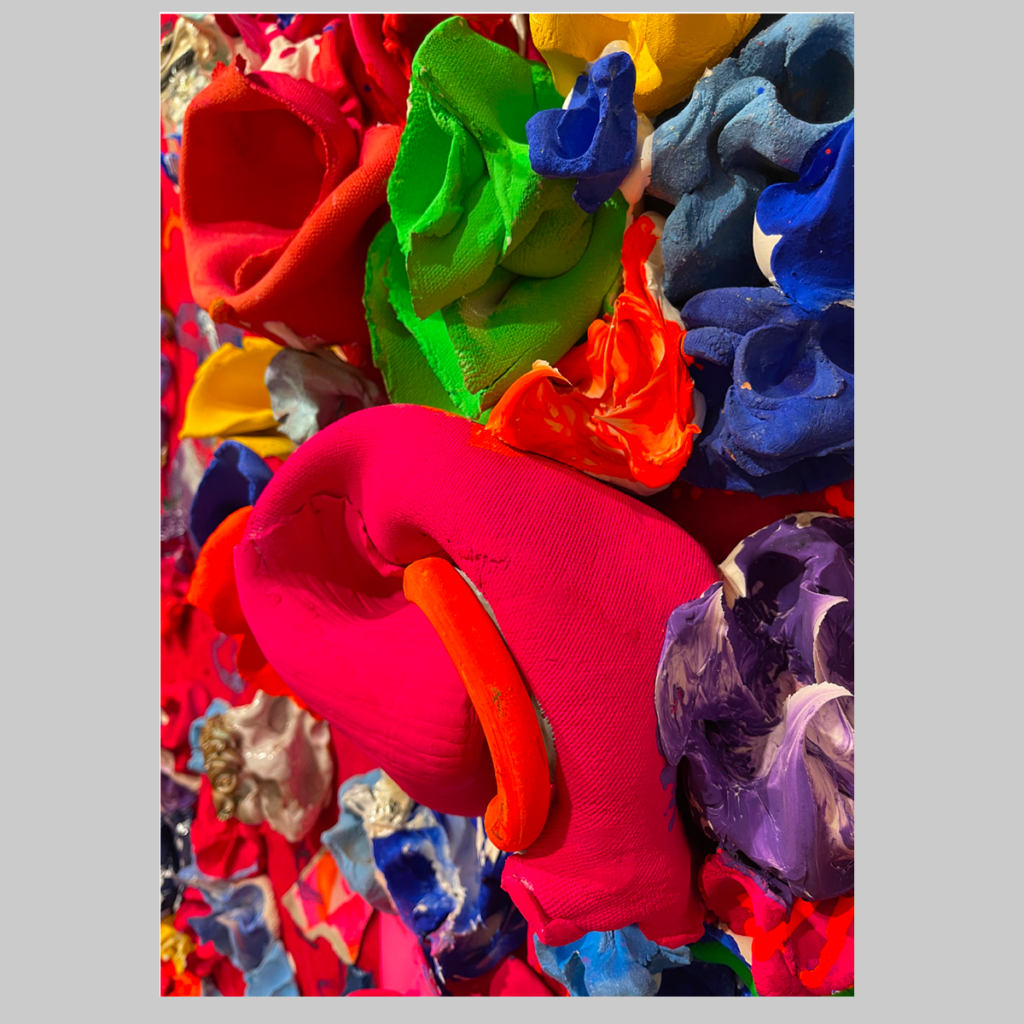

Ese ejercicio de disciplina cromática se desborda, por el contrario, en la serie basada en los colores: un festín de armonías y contrastes basado en un tono de fondo sobre el que se despliegan grafismos y texturas, coágulos y sinuosos cordones de pintura y corolas cerámicas mates y carnosas que irradian una luz viva y ácida. En esta colección, Lagares parece haberse entregado con gracia no poco infantil y mayor despreocupación al juego con figuras reconocibles del mundo más allá de la pintura, como en una explosión festiva de creatividad que hace pensar en los restos de una celebración o en los jardines que concebiría y modelaría un niño, pero que viene, como siempre en este pintor, del dominio técnico y de la firmeza en su brega de siempre: permitir al espectador que se entregue, literalmente, a un cuerpo a cuerpo con la pintura.

Juan Carlos Gea